溥心畬的鍾馗畫

溥儒(公元1986年-公元1963年),字心畬,北京人,清室貴冑,祖父為恭忠親王奕訢(咸豐帝六弟/同治帝六叔/光緒帝六伯),兄長溥偉(1898年繼承祖父恭親王爵位)、胞弟溥僡、堂弟溥儀(1909年繼位,宣統皇帝)。

1932年,日軍攜溥儀在東北長春成立偽滿洲國1,皇親貴胄紛紛投效時,溥心畬面對太博陳氏談起溥儀日常受制於日軍的處境,老淚縱橫、長兄溥偉關外行走、胞弟溥僡在長春渺無音訊遲遲未歸。面對周遭人、事、物變遷,溥心畬感觸頗多。

期間,出現鍾馗題材的繪畫作品2。

溥心畬幼時喜讀《聊齋誌異》、《太平廣記》等靈異故事,後人常看他的畫集時,亦有鬼怪題材的作品。其中,鍾馗畫為溥心畬出眾的鬼怪畫之一。

在民間信仰裏,鍾馗為「驅邪平鬼大元帥」3,被閻羅王欽點的文武將軍,通行陰間陽道,講究因果報應,故形象含阻嚇、退散鬼怪異事之意,逢年過節家家戶戶會掛起鍾馗像避邪。鍾馗常年奔走驅魔,不拘小節、邋遢印象與溥心畬流浪遭遇及飲食習慣魯莽相似、身分象徵和皇家貴族保衛家園一致,而他筆下的鍾馗宛如他的分身,經歷他的生活及感悟。除畫驅邪鍾馗外,當他鬱鬱寡歡時,亦會代入鍾馗,抒發或諷刺週遭環境。

據王家誠《溥心畬傳》提:「溥心畬筆下的鬼神似屬羅聘一類。多次隨侍溥心畬往師大……心畬曾在堂上畫鬼;又說,他遇到看不慣的事情,心中忿忿不平,則畫鬼以抒積鬱。」4。羅聘為清代畫家,揚州八怪之一,自稱通靈異事,並因畫《鬼趣圖》,而在北京名聲鶴起。霍氏本《鬼趣圖》5 附其好友沈大成的長篇題字6,內容提及鬼怪乃平常尋事、聖典亦云外,其中寫「聖人死曰神,賢人死曰鬼,眾人死曰物……則兩峰鶴墨舐筆之時,必有揶揄」7。以「賢人死曰鬼」粉飾《鬼趣圖》調侃人物對象的地位、借喻世道怪事,舒緩他人猜忌畫中人的形象和畫家意圖,側映《鬼趣圖》的中心思想以隱喻世間為主,甚至諷刺現象。

溥心畬以鍾馗圖搭配款文諷刺、感嘆世道,通常鍾馗會身穿不同身份象徵的衣物,在《寒玉堂畫論·論服飾》中仔細詮釋不同身份的飾品配戴、衣物著裝及歷史文化背景,文章直敘溥心畬清晰認知身份的描繪象徵,並運用至繪畫。

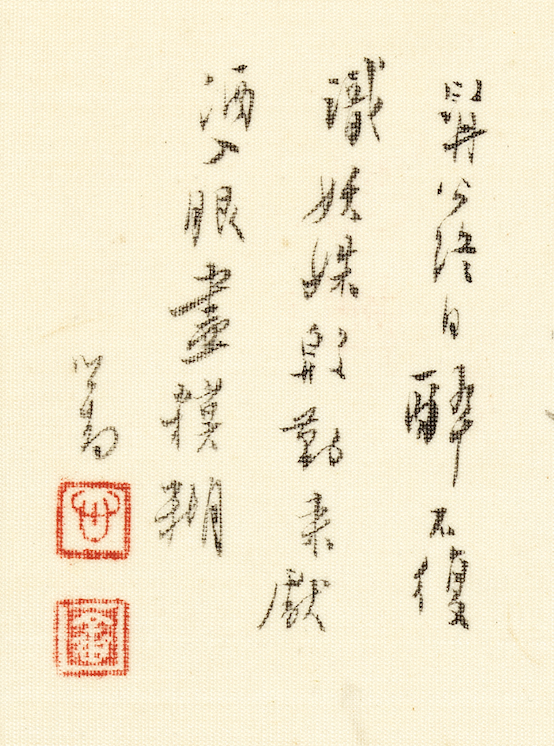

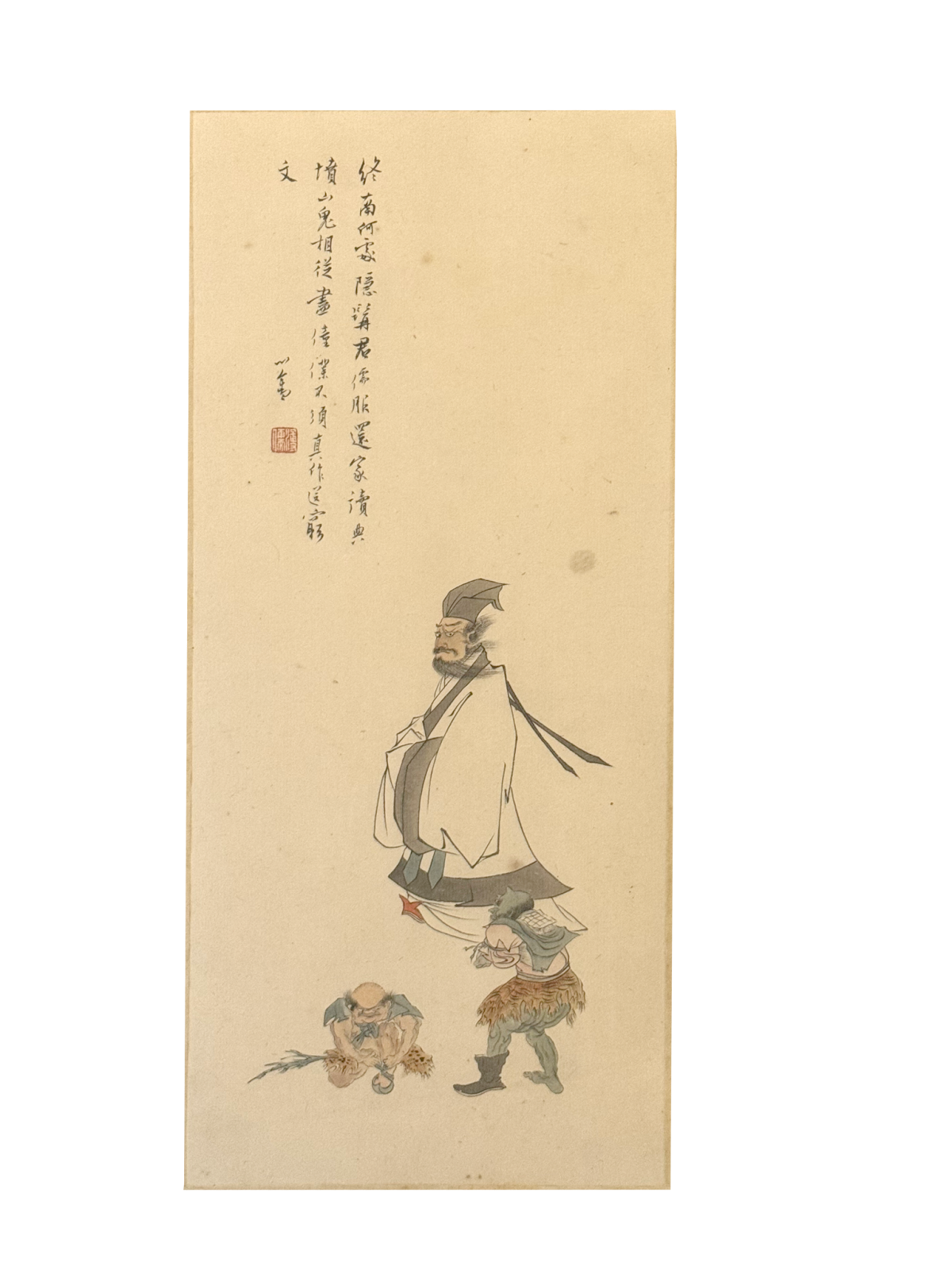

每每描繪鍾馗時,多數冠帽、身穿官衣赤袍;鬼怪多身著草裙、麻鞋或赤腳,同時落款會呈現他的內心想法。(圖1)

(圖1)溥心畬《鍾馗馴鬼圖-妖姝來獻酒》(全圖及落款) 絹 國立歷史博物館藏 8

如圖1,款識:髥公終日醉,不復識妖姝,殷勤來獻酒,入眼盡模糊。

形容鍾馗酒醉頭腦昏沈,即使他人仍要灌酒,也無法分辨來者善惡,全數入肚。暗喻世道混亂,來者不善,但須應酬。

|  |

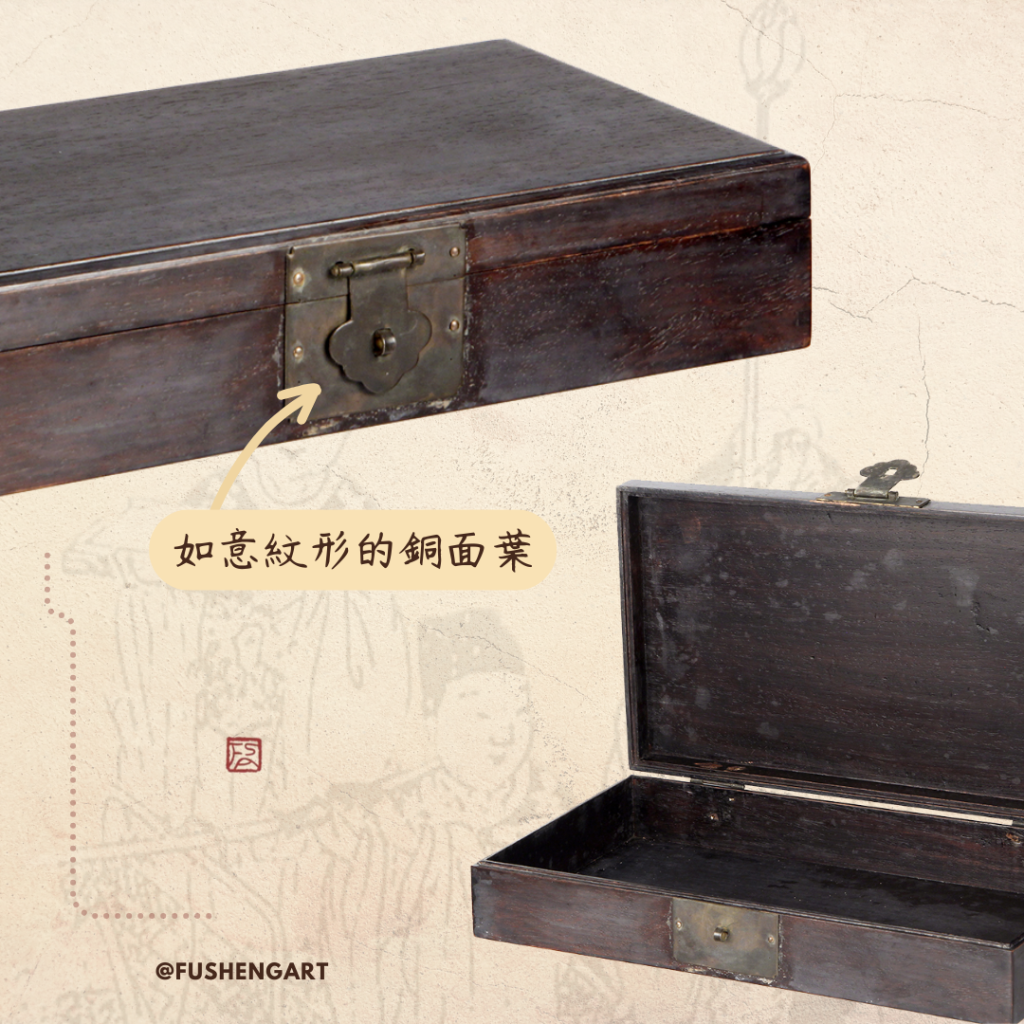

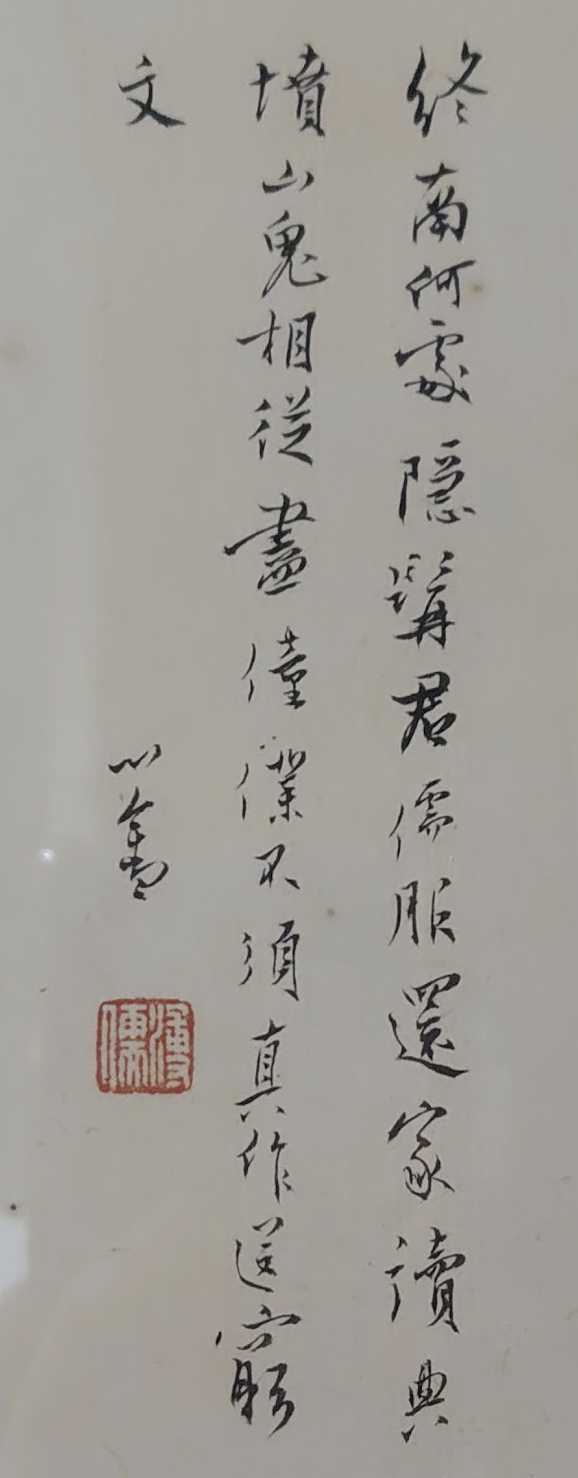

| (圖2)溥心畬《鍾馗圖》(全圖及落款) 紙本 浮生藏 |

又如圖2,款識:終南何處隱髯君,儒服還家讀典墳,山鬼相從盡僮僕,不須真作送窮文。

除了表達自己生活困頓外,借韓愈〈送窮文〉9,以五鬼跟隨之事,喻智窮、學窮、文窮、命窮、交窮,五窮纏身,引出五窮為文人立世精神,取典故感嘆他一生滿腹詩文、本是報國之命卻命途坎坷、顛沛流離又時常對人事頓感,唯有接納自我脾性繼續生活。

有別於前朝古人以全景構圖式畫鍾馗事蹟,溥心畬的鍾馗畫偶有構圖,只集中在人物本身的小品畫,利用人物體型及表情,產生故事衝突,使畫面充滿戲劇張力。以《鍾馗圖》為例,鍾馗身高壯大對比二鬼矮小軀屈,先在體型上暗喻三者地位;再用服飾象徵長衫帶高帽的鍾馗為士大夫、官位在身、為人知書達禮。二鬼短衣象徵普通市儈人物。(圖2)

在畫面裡,鍾馗面容嚴肅,眼神左下側目,盯著有求於他的小鬼,戲劇性從目流露。《寒玉堂畫論》亦説:「所謂傳神在阿堵中」10,來自唐代顧愷之曰:「四體妍媸無闕少,於妙處傳神,正在阿堵中」11,阿堵寓目,指畫物時,把眼神畫好,則人物靈活。

然奇妙之處在於,對比鍾馗直視小鬼,二鬼皆不敢直視鍾馗,右下小鬼眼神避開鍾馗朝看落款方向,左下小鬼甚至蹲下,眼神專注整理鞋物,背對鍾馗。用人物眼神朝看方向形成三角型關係,拉起作品張力。(圖2)

最後,無論觀畫或看款,總會在二者間領悟溥心畬的想法,不同之處在於以畫觀弦外之音、以字懂文中話。

溥心畬筆下人物之妙

溥心畬繪畫師承古人,不拘泥學習及運用任何派別的古法。溥心畬自述:「畫則三十左右時始習之……舊藏名畫甚多,隨意臨摹,亦無師承……無師必自悟而後得,由悟而得,往往工妙!」12,溥心畬在馬鞍山隱居習畫時,隨意臨摹從恭王府攜出的名畫,無師友灌輸繪畫思想及技法,獨自鑽研,漸漸領悟其筆法動作、效果及線條特色。

在《鍾馗圖》裏,存在不少前人筆法跡象,如表1,鍾馗衣物、面部部份帶高古游絲描,筆尖輕觸紙張,勾拉均勻長線後尾段提筆,表現皮膚及內衣物柔、薄特質。小鬼與鍾馗眉、毛髮則以細筆絲毛法,單筆細寫,一筆筆排列成團,呈現毛質輕柔至隨風飄逸。

鍾馗衣服線條,類古畫裏的釘頭鼠尾描,以中鋒下筆,把墨色捶入宣紙,線條重頭、轉折處頓點拉長、最後尾部或慢、或快懸針,呈現衣物厚重。小鬼的手、足中鋒運筆,輕描,轉折處圓滑,整體勻圓,有柔和之意,類用古法行雲流水描;衣物輪廓含釘頭鼠尾描,竹葉描13或用頓點書寫二鬼衣紋。(表2)

其次,溥心畬早年習古人書法18,集各大家書風,學習繪畫技法時,強調中鋒運筆,與書法用筆有異曲同工之妙,《寒玉堂緒論·用筆論》提:「用筆必曰中鋒……用筆中樞之力皆出於臂,而達於腕,運筆動腕,而指不知,此運筆使力之法。畫出於書,非二本也……」19,在其紀錄片20裡,溥心畬無論用大、小毛筆寫書法或勾勒輪廓時,皆提臂,以臂力帶動腕、指,運筆正峰寫字及描繪。

更提出:「此第一筆,含有起、伏、頓、挫四法,乃基本用筆,包括山法、樹法,即一切人物、花卉輪廓。千萬筆皆用一筆變化而成者。」的繪畫訣竅。

其中,故宮博物院書畫文獻處副處長何炎泉先生,在ART TALK 線上座談時,對此加以解釋:「 起、伏、頓、挫的用筆和書法運筆相似,起、伏為手部書寫動作的提筆與按筆;頓則手部停頓時,筆峰停住再往下;挫則書寫轉折處時,隨著手腕轉動,改變書寫線條的方向及粗細,再繼續往下。」21

在《鍾馗圖》中,也可用書法的抑、揚、頓、挫用筆,解釋人物的線條粗細變化。

例如鍾馗衣物線條亦可見書法運筆,外衣以毛筆中鋒頓筆停住後拉線,尾部提筆,轉折線條先頓筆後提筆拉線。左下小鬼的手臂線條亦有挫筆下拉再頓筆停住後提筆的動作。

故溥心畬在繪畫線條時,同時包含書與畫的用筆概念。此外,觀看《鍾馗圖》內鍾馗與小鬼的整體用筆,亦可比較人物陽剛與陰柔的個性。

《周易·坤》曰:「『直』其正也,『方』其義也。君子敬以直內,義以方外,敬義立而德不孤。」22,鍾馗繪畫整體線性粗、多方折、垂直線性,轉角處以頓、挫用筆,暗喻鍾馗的正氣、剛陽形象,而衣服粗線比細線更明顯,濃表達重之意,象徵其身分地位外,以視覺的效果角度,讓觀者把視覺匯集在鍾馗,從鍾馗的視線方向看畫。

《周易·雜卦》講:「《乾》剛《坤》柔。」23;《周易·繫辭下》曰:「坤,陰物也。」24

兩隻小鬼的整體運筆較輕,線條細短、轉折處少方折多圓滑帶過。輕筆短寫連貫人物輪廓則視覺上繁多瑣碎,多有喧鬧之感,表達小鬼落俗之氣;轉折線條以彎圓為主,呈現小鬼陰柔之感,暗喻小鬼形象柔、順。

但只用運筆仍不足讓人物鮮活,溥心畬作畫前,腦海會過濾畫作構圖、人物神態等,熟練運筆方式,如文同胸有成竹,方可不假思索,下筆一氣呵成,線條才自然流動,可窺揮筆蹤影,氣韻溢出畫外,活現人物。《寒玉堂畫論·論用筆》細講:「必也氣在意先,意在筆先如轍,意如御,筆如車……以意貫之……古人輪畫,一字之訣曰活;活著,謂使轉迅速,頓挫不定,無遲滯刻板之病,用筆能活,則山水人物,翎毛花卉,皆有神。」25,也側面印證一幅水墨妙品,線條靈活自然是基本要素。

觀賞溥心畬人物作品的一大趣味為靈動的線條,不僅運筆具可看性,能表達物質之感,也會襯托人物形象,豐富人物、作品故事感。當然,溥心畬的繪畫亦有其他元素玩味十足,若有興趣,各位可自行研究,找出溥心畬其他的繪畫精神。

📔參考資料: